郑建君

中国社会科学院大学政府管理学院教授、中国社会科学院政治学研究所研究员、国家治理研究室负责人、中国社会科学院首都治理研究院秘书长,计算政治学研究中心主任,研究方向为政治心理与行为、计算政治学、公共组织行为与人力资源管理。

谭舒予

中国社会科学院大学政府管理学院本科生

摘要:当前,我国改革发展进入“深水区”,政府公信力在推动深化改革、维护社会稳定、提升治理效能及促进法治建设等方面的作用愈发显著。 在此背景下,如何优化国家形象、增强公众对政府的权威感知,日益成为学界关注的重要议题。尽管以往研究已注意到公众满意度对政府权威的影响,但基于“动态心理感知”视角对其背后的机制与条件展开论述的相关研究仍较为匮乏。本研究构建了以社会发展获得感为中介变量、以政治价值观为调节变量的假设模型,旨在探讨政府满意度对政府权威的跨层次影响。通过对 31 个省份中 84 个地级市的 11000 份有效数据进行分析,本研究发现:社会发展获得感在政府满意度对政府权威感知的正向影响中具有中介作用,且政治价值观显著调节了社会发展获得感对政府权威感知的直接作用及其对主效应的中介作用。本研究揭示了政府满意度如何通过增强个体正向心理促进其政府权威感知的作用机制,为提升公众社会发展获得感、深化国家权威建设提供了有益的实证支持与启示。

关键词:政府满意度;政府权威;社会发展获得感;政治价值观;跨层次分析

一、 引言

党的二十大报告明确指出,要转变政府职能,更好地发挥政府作用,显著提高行政效率和公信力。然而,随着我国经济社会持续转型发展,利益分化组合、价值多元取向的特征日益凸显,公众对政府满足自身美好生活需求的期望与现实行政实践效果之间的反差愈发加大(武晓峰, 2008)。这对政府能否实现高水平治理、塑造与维系长效化权威等均构成了不容忽视的挑战。由此,亟须加大研究力度、探寻有效措施,以增强新时代社会发展需求与政府治理成果之间的契合度,提升公众对政府的理解、信任、认可、支持与合作。

政府满意度是公众基于主观感知对政府所持有的心理认可状态(王浦劬和孙响, 2020),其对政府权威的提升作用已受到学者们的广泛关注。研究表明,个体生活满意度对提高其政府信任水平具有促进作用(邹宇春等, 2022);同时,政府的政策表现与善治实践对于塑造公众对地方政府的信任也具有重要贡献( Zhong, 2014;Beshi and Kaur, 2020)。但需注意,目前关于公众的政府治理体验通过何种机制以及在何种条件下影响其政府权威感知的研究仍相对缺乏。鉴于此,本研究尝试以“动态心理感知”为核心切入点,构建并探索公众政府满意度对其政府权威感知的影响作用机制及边界条件,从而为进一步提升政府权威提供理论与实践参考。

作为解释公众对某一事物(或行为主体)产生信任或支持的重要理论框架之一,社会交换理论(Social Exchange Theory,SET)强调,社会行为是互动主体基于成本-收益权衡所形成的交换过程与结果反映,其动力源于对收益最大化的追求,其交换内容包括有形的经济资源(如薪酬、福利、商品、服务等)和无形的社会资源(如权力、声望、友谊、信任等)两种类型,主体的满意程度是决定彼此未来能否发生进一步交换行为的主要因素(Cook et al. , 2013)。政府权威是政府合法政治权力的影响力及社会成员对其影响力的服从与认同(徐国亮, 2007),作为一种在政民互动中产生的关系性力量,政府权威体现为民众对政府指示或影响行为正当性、合理性的认定(Kustermans and Horemans, 2022)。基于此,本研究认为,政府在治理过程中对公众需求的有效满足,能够促进公民对政府产生一系列积极心理活动与感知演化,最终形成用以回报政府的自愿性尊重与服从行为,从而维系政府权威。

然而,遗憾的是,对于政府满意度影响政府权威的过程,社会交换理论难以解释有关个体动态心理活动的具体作用机制,特别是政府治理为公众带来的满意度感受,是如何借由个体的心理过程进行加工转化,最终对政府权威感知形成维持、增进。在此情境下,积极情绪的“拓展-建构”理论(Broaden-and-Build Theory, B&B)为理解上述影响机制提供了补充性理论视角。积极情绪的“拓展-建构”理论提出,积极情绪能够暂时拓展个体注意力与思维,进而建构个人资源(认知资源、心理资源、生理资源),为个体带来积极结果(Fredrickson et al. , 2008);该理论模型较好地阐释了公众良好的情绪感知如何在层层推进的过程中,转化为积极的回报心理与行为。

社会发展获得感作为个体或群体基于社会发展所形成的积极心理体验,源于自我处境的持续改善和自我状况的不断提升(郑建君, 2020a),与个体及其所处社会政治系统等均有密切关联。而公众的获得感,对其政府信任具有显著正向影响(李鹏和柏维春, 2019)。鉴于此,本研究结合社会交换理论与积极情绪的“拓展-建构”理论,旨在探索政府满意度如何通过提升公众的社会发展获得感来增强其政府权威感知。

此外,为更全面地解释积极情绪在公众对政府产生正向感知过程中的促进作用,本研究引入归因理论与政治价值观变量,探讨社会发展获得感对公众政府权威感知的影响效应变化及其多样化的动态心理演化过程。作为公民个体对政治系统及相关事件进行价值判断和选择的标准,政治价值观反映了个体对所处政治系统与社会政治环境的主观认知与偏好(郑建君, 2020b)。而个体的价值观及价值偏好,又与其归因方式密切关联(Niemi et al. , 2023)。政府有为、爱国主义是中国公民政治价值观结构中极为重要的两个构面(郑建君和赵东东, 2022)。具体表现为,济世兴邦政治价值观越高的公众,对政府有所作为的期待、对国家的依恋和支持程度越高,他们更易将社会发展获得感带来的积极情绪感知归因于政府对自身期待与信任的有效回馈。某一行动越能得到酬赏,则个体越有可能再次采取相关行动(吴川徽等,2020)。同理,公众自身付出行为产生的回报率越高,其与政府进一步进行交换活动的可能性越大。在持续的政民互动中,双方将逐渐构建起“政治信任—获得感知”的良性交换模式,进而推动并强化公众对政府权威的感知与建设。因此,本研究以政治价值观为调节变量,探索社会发展获得感与政府权威影响关系的边界条件。

综上所述,本研究整合了社会交换理论、积极情绪的“拓展-建构”理论与归因理论,构建起一个有调节的中介模型,并拟基于实证调查数据,深入探究政府满意度如何以及何时通过增强公众的社会发展获得感来影响其对政府权威的感知。

二、 文献综述与假设提出

(一) 理论基础

本研究依据的理论主要有社会交换理论、积极情绪的“拓展-建构”理论与归因理论。在社会交换理论的视角下,大部分社会互动是由有价值的资源交换所构成的(Cook and Whitmeyer, 1992)。行动者行为受报酬和代价的共同作用,其会在社会交往中不自觉地权衡付出的代价与获得的(物质性与非物质性) 报酬(于海, 2021)。同时,作为社会交换持续产生的重要前提,互惠性是指在接受他人给予的帮助与资源后回报对方的一种规范(Gouldner, 1960)。霍曼斯(Homans)首次提出“社会行为是一种交换行为”的观点(Ahmad et al. , 2023),并创造性地以五大命题形式阐述了社会交换产生与维持的底层机理,其中成功命题与理性命题为本研究关注的重点。成功命题指出,产生积极结果的行为具有重复出现的可能性;而理性命题认为,一种行为所产生的积极结果对行动者越有价值,则该行为就越有可能复现(Cook et al. ,2013)。布劳(Blau)将社会交换理论研究的主体范畴由个人扩展到群体、社会组织或其他更大的集体(于海, 2021)。本研究将政民互动视为一种社会交换过程,其中,当政府治理绩效、公共服务供给等达到公众预期且与其需求相契合时,公众对政府的满意度就高;作为交换与回报,公众将给予政府更多信任、认同与服从,由此形成良性互动关系,使政府权威得以增强。

积极情绪的“拓展-建构”理论,主要聚焦于积极情绪如何产生及其正向效用,包括以下 三 点 内 容: 一 是 明 确 指 出 满 足、 自 豪、 感 激、 希 望、 敬 佩 属 于 积 极 情 绪(Fredrickson, 2013);二是提出了拓展假设(积极情绪能够拓展个体的瞬时思维与行动范畴,从而为个体带来即时益处)与建构假设(积极情绪能够帮助个体构建持久的个人资源,从而为个体带来长期益处)两个核心命题(Fredrickson and Losada, 2005);三是阐述了两个辅助假设,即撤销假设(积极情绪能够缓释消极情绪带来的影响,以促进有机体的生理健康恢复,形成开放性思维与行为) ( Fredrickson and Levenson,1998)与螺旋上升假设(积极情绪使个体即时感觉愉悦,且提升了其在未来适应良好及感觉良好的可能性,由此形成良性循环)(Rahimi and Bigdeli, 2014)。政府满意度与社会发展获得感,既是与政府权威感知正向关联的因素,亦是公众基于政府机构效能、政府绩效及社会发展等良好表现产生的积极情绪感知。因此,本研究引入该理论补充解释社会交换理论中的成功命题与理性命题,以更好地阐明政府为公众带来的满意感受如何借由个体的心理过程加工转化为内在的获得感并维系与促进对政府权威的认同。

归因理论聚焦于个体(知觉者)如何对行动者的行为结果进行分析以形成因果性解释(HeiDer, 1958),已成为社会科学研究领域的重要理论解释工具(郑建君,2020b)。归因理论指出,个性、品质、成败经验及心境等因素会对个体的归因过程产生影响。同时,不同的归因方式会导致个体产生不同的期望值与情感反应,并由此引发个体差异性的后继行为(张爱卿, 2003)。在归因理论与社会交换理论结合的基础上,本研究尝试呈现具有不同强度政治价值取向的个体在动态心理感知机制方面的差异,并为社会发展获得感与政府权威感知关系强弱程度存在差异的内在逻辑提供解释路径。

鉴于此,本研究整合社会交换理论、积极情绪的“拓展-建构”理论与归因理论,力求清晰且较为全面地揭示个体的政府满意度是如何作用于其政府权威感知的。

(二) 政府满意度对政府权威的正向作用

政府权威是政府与公民之间命令与服从关系的体现,其实现方式可分为强制性与自愿性两种。 相较于依托国家权力强制形成的服从关系,自愿性实现的政府权威形成主要植根于政府能力的有效运行,具有更高的稳定性;这一自愿性方式生效的重要前提在于,政府需持续满足公民利益需求,以及公众对政府满足自身利益行为及其结果产生知觉与认同(崔金云, 2003)。因此,获取、维持与增强此类知觉与积极认知对于促进公民对政府的信任与权威感知至关重要。政府权威是发展中国家实现政治稳定的保障性因素。然而,在现代化治理色彩浓郁的语境中,传统的国家和政府权威受到挑战——政府不再是国家唯一的权力中心(Yu, 2018)。罗茨曾提出,治理网络具有较高自主权,无需对国家权力负责(Rhodes, 1996)。但这并不意味着政府权威的价值在现代治理语境中的衰退,相反,政府权威是政府在治理中高效动员多元主体参与、协商,促进多方沟通与知识共享的基础性条件(田凯, 2016)。

政府满意度与个体的需求、期望、要求的被满足程度密切相关( Beeri et al. ,2019),是公众基于对政府表现的主观认知而产生的情绪与认知体验( 李春玲,2023)。依据社会交换理论,政府满意度可以被视为公众自愿参与政民交换活动的前提条件。当个体因认同政府行为及绩效结果价值而产生正向认知评价和满意情绪体验时,会积极响应政府的合作要求或回应政府的交换行为,主动向政府交付信任报酬(信任心理与服从活动),由此触发成功交换效应与理性交换效应。

政府权威反映了公众对政府及其能力的信任感与依赖感(崔雪峰, 2010),其来源于包括与公众的积极沟通、稳步提升信息透明度等在内的政府积极行为( Sun and Wang, 2012),体现了政府过程的有效性和合理性及社会公众对政府行政行为的认同和接受(崔金云, 2005; 崔雪峰, 2010)。由此,在塑造政府权威的过程中,政府满意度作为政府治理绩效、组织架构、行动结果、供给物品等契合公众需求的重要表征,体现了公众在理性判断下对政府行为的认可程度,有助于其在与政府的交换过程中形成政府可依赖、可信任的知觉与认知。综上所述,政府满意度作为一种正向性主观评价,源于公众对政府构成、行政作为、治理效能等在满足自我需求层面上的价值的认可,在经由成功交换与理性交换效应后,能够生成并维持公众对政府权威的良好感知。

由此提出假设 H1。

假设 H1: 政府满意度显著正向影响公众的政府权威感知。

(三) 社会发展获得感的中介作用

社会发展获得感是个体对共建共享的发展所带来的物质利益与基本权益普惠性的一种主观体验(吕小康和黄妍, 2018),反映了个体需求被满足时的内在感受(董洪杰等, 2019)。较高水平的社会发展获得感不仅会降低个体的相对剥夺感,增强其幸福感与美好生活感知(王浦劬和季程远, 2018; 阳义南, 2022),同时还会强化个体关于未来预期稳定性的认知和信心(王浦劬和季程远, 2018)。因而,个体能够更好地适应快速发展的社会,对政府各类治理行为、行政举措的必要性与有效性持正面评价,最终形成对政府权威的感知。

“拓展-建构”理论指出,积极情绪(尤其是满足、愉悦等低趋近动机类型的积极情绪)能够有效拓展个体的认知和行动范畴(Gable and Harmon-Jones, 2010)。同时,积极情绪具有缓解自我损耗后效、推动个体做出亲社会行为的功能(马丽云和莫文,2022)。由此推断,公众因政府对自身期望与需求的满足而产生的满意感(一种低趋近动机类型的积极情绪),能够驱动个体产生更多主动正向、包容理解以及更为开放的认知。同时,公众对政府绩效与政府作为的良好认识,将对生活满意度产生正向作用(刘伟和彭琪, 2021),进而助推群众自发实践亲社会行为( Zhang and Zhao,2021)。基于此,那些对政府具有较高满意度的公众,不仅对政府及自身生活状况具有更多积极情绪体验与认知,同时会产生更强的亲社会意识与行为,更易与外在环境保持主动联结和密切联系(郭小艳和王振宏, 2007),对各类政府活动、环境变化予以更为客观、全面与辩证的解读等。相反,由于自身高民主理想与现实低民主发展之间的巨大反差所催生的低满意度群体(批判性公民),可能会对社会发展成果产生更为强烈的批判与敏感感知(Norris, 2011)。批判性公民的政治兴趣、政治效能感较低,而腐败感知度较高;相较于非批判性公民,此类人群对政治机构、有序政治参与等方面的感知较为负面,也更不易与外在环境产生积极正向的互动与联结行为(马得勇和王志浩, 2017)。这表明,高政府满意度群体更易知觉和认可社会发展带来的积极变化,从而产生适从感与获得感。

根据拓展建构假设与螺旋上升假设,积极情绪能够在拓展个体注意、认知、行动范畴的基础上,帮助个体构建持久性身体、智力与社会资源,且该过程具有可循环与可持续性, 从而长期维持个体积极情绪, 激发更多积极 思 维 逻 辑 与 行 为 方 式(Fredrickson and Losada, 2005; Rahimi and Bigdeli, 2014)。作为公众的深层次积极情绪体验,社会发展获得感具有坚实的物质基础且能诱发个体快乐、感激、幸福等诸多具体的积极情绪(Feng and Zhong, 2021; 何安明等, 2023);这将显著增强个体对所处环境优势与发展条件的认知探索能力,降低其相对剥夺感,提升其环境适应性,并进一步使其形成对政府的认可。此外,撤销假设指出,积极情绪能够在某种程度上缓释,甚至撤销消极情绪对个体思维、行为的控制( Fredrickson and Levenson,1998)。换言之,当政府行为违背既定目标,公众因具有较高的社会发展获得感,能够对政府的行政失误给予包容,从而降低非主观性误差行为对公众关于政府可信赖感知的负面影响,这在一定程度上保持了公众对政府良好认知的稳定性。

如上所述,在社会交换理论的视角下,此类对政府本身及其行为的正向感知,将推进政民良性交换关系的建构,并形成政府信任与政府权威。整合积极情绪的“拓展-建构”理论和社会交换理论,能够揭示公众对政府满意度向政府权威感知转化的动态心理演化机制。作为一种积极情绪,政府满意度具有帮助个体对社会变化发展形成良性感知的功能性价值,并由此增强公众获得感;在经由拓展、建构、撤销等过程后,这种基于社会发展所生成的获得感,进一步转化为公众对政府的正面感知评价,推动其将信任与支持行为付诸实践作为回报,最终促使公众政府权威感知形成与发展。

由此提出假设 H2。

假设 H2: 社会发展获得感在政府满意度与政府权威感知之间起中介作用。

(四) 政治价值观的调节作用

据上文论述,社会发展获得感能够促使公众产生快乐、满意、感恩、幸福等积极情绪(Feng and Zhong, 2021; 何安明等, 2023),帮助其更好地适应社会,进而形成对政府的信任与支持(Fredrickson, 2013)。但并非所有公众都能将社会发展获得感有效转化为对政府的信赖感知,或者说社会发展获得感对公众政府权威感知的影响效应并非对所有人都一致。具体而言,社会发展获得感与政府权威之间的关系会受个体政治价值观影响,即对于政府及其治理举措在促进社会发展获得感产生中所发挥的作用,不同政治价值偏好的个体在认知方面存有差异,这种认知的差异会进一步通过不同归因风格或策略影响个体对政府权威的感知。

政治价值观体现了公众对所处政治系统与社会政治环境的认知与偏好,是个体形成政治态度的基础性观念,在推动个体与政治系统互动和行为发生中起着原则性的指导作用(郑建君和赵东东, 2021)。中国公民的政治价值观是由爱国主义、政府有为等七个因素构成的多维结构体系,整体上呈现“济世兴邦”的特征;那些具有较强济世兴邦政治价值取向的公众,对政府及其行政作为产生关注与正向情绪感知的可能性也相对较高(郑建君和赵东东, 2022)。

归因理论指出,人们会为事情的发生寻求合理解释,这是归因产生的重要背景与动力来源(Graham, 1991);不同归因主体因价值取向、个性、品质、成败经验、心境各异等形成了差异性的归因风格(张爱卿, 2003;Niemi et al. , 2023),而这些不同的归因风格又将进一步影响个体的情绪反应与行为表现(Graham, 1991)。由此推论,基于不同的政治价值偏好带来的认知差异,公众对社会发展获得感与政府权威感知关系的归因判断会有所区别。依据社会交换理论的互惠原则,行动者所给予的回报与其所得到的基本保持一致(包括等价不等质、等价等质两类)(Gouldner, 1960),即公众对政府行政结果价值的认同程度与其能否给予以及在何种程度上给予政府回报(信任与自愿性服从行为)呈正向联系。具体到本研究中,那些具有较强济世兴邦政治价值观特征的个体,更倾向于将政府行为纳入对社会性事件产生发展的归因分析范畴;换言之,他们更倾向于将社会发展获得感的产生,部分甚至更多地归因于政府的有效作为、治理效能提升等因素,从而增强对政府行为价值的认可并主动给予积极评价,由此形成或强化其对政府权威的感知。

结合归因理论与社会交换理论可知,济世兴邦政治价值观能够引导公众明晰回报对象、数量,进而调节社会发展获得感对政府权威的正向影响。基于对政府的关注与期望,具有较强济世兴邦政治价值观的公众能够更好地感知政府在获得感产生过程中的努力与付出,从而更加倾向于将获得感及其衍生的多元积极情绪体验归因于政府的有效作为,进而增强社会发展获得感与政府权威之间的正向关系。反之,如果公众在归因中难以将社会获得感与政府行为形成强关联并将其作为归因的主要依据,那么这将削弱社会发展获得感与政府权威感知的关系强度与转化率。

由此提出假设 H3a。

H3a: 政治价值观在社会发展获得感对政府权威的影响关系中具有显著的正向调节作用,即济世兴邦政治价值取向越强,社会发展获得感对政府权威感知的正向影响越强;反之则越弱。

政府满意度提升对政府权威的正向影响通过社会发展获得感进行传导,政治价值观调节该传导机制的运行效能。当济世兴邦政治价值观较强时,公众更易将获得感及其衍生的多元积极情绪体验归因于政府的有效作为,由此增强获得感与政府权威的关联,政府满意度亦得以通过公众获得感更为完整、高效地作用于政府权威的建构。反之,当济世兴邦政治价值观较弱时,个体在对获得感及其带来的正向体验进行归因时,将较少考虑甚至忽视政府行政发挥积极效用的可能性。

由此提出假设 H3b。

H3b: 在政府满意度对政府权威的影响关系中,社会发展获得感的中介作用受到个体政治价值观的调节作用,即济世兴邦政治价值取向越强,社会发展获得感在政府满意度与政府权威感知之间的中介效应越强;反之则越弱。

如图 1 所示,政府满意度通过社会发展获得感对政府权威感知的提升产生显著的促进作用;政治价值观不仅影响着社会发展获得感与政府权威感知的关系,同时还显著调节着社会发展获得感的中介作用。

三、 研究方法与过程

(一) 样本情况

本研究的数据来自 2022 年 3 月 23 日至 31 日由中国社会科学院政治学研究所通过网络调查平台进行的调查项目,并通过控制 IP 与设备、监测作答时间与选项逻辑、数据清洗与 IP 复核等方式进行数据质量控制。在分层取样基础上,通过随机取样确定受访者并向其推送问卷链接以获取调查数据。首先,按照除港澳台以外的 31个省(自治区、直辖市)的常住人口数,确定各层单位调查目标人数(不少于 300 人);其次,在省会城市必选的基础上,从各省(自治区、直辖市)随机抽取 2 ~ 3 个地级市(每个抽样单位不少于 100 人);再次,在已抽取的地级市中,随机抽取区县推送问卷;最终,获得有效数据 11000 份,除四个直辖市外,覆盖的地级市数量达到 84 个(平均样本量为 108 人)。11000 份有效数据中,受访者年龄在 18 ~ 74 岁之间,平均年龄 40. 84 岁;其中,男性 5580 人(占比 50. 73%),女性 5420 人(占比 49. 27%);受教育程度方面,“初中及以下”3675 人(占比 33. 41%),“高中/ 中专/ 技校”2025 人(占比18. 41%),“大学专科”1668 人(占比 15. 16%),“大学本科”3362 人(占比 30. 56%),“硕士研究生及以上”270 人(占比 2. 46%);收入方面,个人月均收入“2000 元以下”1257人(占比 11. 43%),“2001~5000 元”5438 人(占比 49. 43%),“5001 ~ 10000 元”3325人(占比 30. 23%),“10000 元以上”980 人(占比 8. 91%);户籍类型方面,本地城镇户口 5234 人(占比 47. 58%),本地农村户口 4220 人(占比 38. 36%),外地城镇户口746 人(占比 6. 79%),外地农村户口 800 人(占比 7. 27%);政治身份方面,中共党员1247 人(占比 11. 34%),共青团员 2125 人(占比 19. 32%),民主党派成员或无党派人士 228 人(占比 2. 07%),群众 7400 人(占比 67. 27%);婚姻情况方面,未婚未育1828 人(占比 16. 62%),已婚未育 889 人(占比 8. 08%),已婚已育 8283 人(占比75. 30%)。

(二) 数据获取

1. 政府满意度

本研究采用了中国综合社会调查(CGSS)中关于政府满意度的题目,从民生保障、公正维护、国家治理等角度考察公众的政府满意度水平(胡洁, 2021)。该问卷共包含 9 道题目,采用 5 点正向计分,从“非常不满意”到“非常满意”分别赋值 1~5 分,所有题目得分取均值,得分越高表示受访者对政府的满意度评价越高。在本研究中,该测量工具的内部一致性信度系数为 0. 75;结构效度的复核检验结果显示, χ2=486. 07,df = 24,CFI = 0. 97,TLI = 0. 95,RMSEA = 0. 042,SRMR = 0. 023。在后续的统计操作中,为有效剥离个体间政府满意度的差异对相关变量的影响效应,本研究将个体的政府满意度数据进一步聚合为省级(包括自治区、直辖市)层面。

2. 社会发展获得感

本研究采用已有研究中关于社会发展获得感的测量题目(郑建君, 2020a),共包含 4 道题目,采用 7 点正向计分,从“非常不同意”到“非常同意”分别赋值 1~7 分,所有题目得分取均值,得分越高表示受访者的社会发展获得感体验越强。在本研究中,该测量工具的内部一致性信度系数为 0. 70。

3. 政府权威

根据已有研究关于政府权威内涵及形成影响的分析(崔雪峰, 2010),本文从政府绩效、人员表现、机构效能等角度切入自编 6 道题目(郑建君和高敬雯, 2024)。该问卷采用 6 点正向计分,从“非常不同意”到“非常同意”分别赋值 1 ~ 6 分,所有题目得分取均值,得分越高表示受访者对政府权威的感知评价越高。在本研究中,该测量工具的内部一致性信度系数为 0. 74。

4. 政治价值观

本研究采用对中国公民政治价值观的测量方式(郑建君和赵东东, 2022),从人民导向、爱国主义、崇尚法治、公平正义、和平稳定、国富民强和政府有为等多个维度考察受访者的政治价值观偏好程度。该问卷共计 27 道题目,采用 5 点正向计分,从“非常不同意”到“非常同意”分别赋值 1~5 分,所有题目得分取均值,得分越高表示受访者政治价值观中济世兴邦的特征越明显。在本研究中,该测量工具的内部一致性信度系数为 0. 88;结构效度的复核检验结果显示, χ2 = 1766. 44,df = 303,CFI =0. 97,TLI = 0. 97,RMSEA= 0. 021,SRMR= 0. 019。

5. 控制变量

已有研究指出,集体主义文化价值观会影响人们对于等级、权威等观念的认知、态度(Oyserman et al. , 2002)。基于此,本研究将集体主义价值观作为控制变量,并采用相对成熟的中文问卷对其进行测量(张晓东和朱敏, 2012)。该问卷通过平面和垂直两个维度(每个维度 3 道题目)测量个体的集体主义价值观,采用 7 点正向计分,从“非常不符合”到“非常符合”分别赋值 1 ~ 7 分,所有题目得分取均值,得分越高表示受访者对应类型的集体主义偏好越强。在本研究中,平面式和垂直式集体主义两个维度的内部一致性信度系数分别为 0. 72、0. 73;结构效度的复核检验结果显示, χ2 = 339. 57,df = 8,CFI = 0. 97,TLI = 0. 95,RMSEA= 0. 061,SRMR= 0. 023。

(三) 统计分析策略

根据本研究变量的假设关系,构建了“2→1( ×1)→1”的跨层次有调节的中介模型。其中,预测变量“政府满意度”为省级水平(包括自治区、直辖市)变量,中介变量“社会发展获得感”、结果变量“政府权威”和调节变量“政治价值观”等均为个体水平变量。研究采用 SPSS26. 0 和 Mplus8. 7 进行数据管理分析,具体操作如下。首先,将受访者关于“政府满意度”的个体水平数据聚合为省级水平(包括自治区、直辖市)变量,聚合有效性检验显示,“政府满意度” 的 Rwg 为 0. 95(大于 0. 7)、ICC(1) 为0. 13(大于 0. 05)、ICC(2)为 0. 82(大于 0. 5),由此可知该变量由个体水平汇聚为省级水平(包括自治区、直辖市)变量符合测量学的基准要求。接着,对所关注的核心变量进行区分效度检验,并排除共同方法偏差问题可能带来的严重干扰。最后,在对变量进行中心化处理(Grand-mean Centered)的基础上,运用多水平结构方程模型(Multilevel Structural Equation Model, MSEM) 和 贝 叶 斯 置 信 区 间 估 计 ( Bayesian Analysis),检验所构建的跨层次有调节的中介模型。

四、 假设检验及结果

(一) 区分效度及共同方法偏差检验

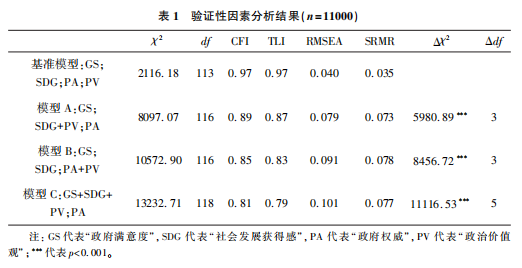

为检验本研究所关注变量间的区分效度,本研究采用验证性因素分析(CFA)方法,比较基准模型与竞争备选模型之间的拟合优度。在使用 Mplus 8. 30 进行分析前,采用先验问卷结构法对政治价值观和政府满意度两个变量的测量题目予以打包处理,同时采用因子法策略对政府权威的测量题目进行打包,使其由原来的 9 道题目变为 3 道题目,CFA 的结果如表 1 所示。基于四因素基准模型,分别构建了三个竞争备选模型;其中,模型 A 合并社会发展获得感与政治价值观,模型 B 合并政治价值观与政府权威,模型 C 合并政府满意度、社会发展获得感与政治价值观。与竞争备选模型相比,基准模型的拟合结果最佳( χ2 = 2116. 18、df = 113、CFI = 0. 97、TLI = 0. 97、RMSEA= 0. 040、SRMR= 0. 035)。该结果表明,四个核心变量分属不同构念,彼此间具有良好的区分效度。

本研究的变量数据均通过问卷自评获得,为此对共同方法偏差问题进行事后统计检验。Harman 单因子检验结果显示:在未旋转的情况下对所有测量题目进行探索性因素分析,抽析出的首个因子解释了总方差变异的 21. 09%,远小于临界值 40%。此外,将所有题目汇聚构建单因素模型并进行验证性因素分析(CFA),结果显示:与基准模型及其他三个竞争备选模型相比,单因素模型的拟合效果最差(χ2 = 14254. 38、df =119、CFI = 0. 80、TLI = 0. 77、RMSEA= 0. 104、SRMR = 0. 077)。由此推断,本研究的共同方法偏差问题,不会对后续假设模型的检验结果造成严重干扰。

本研究的变量数据均通过问卷自评获得,为此对共同方法偏差问题进行事后统计检验。Harman 单因子检验结果显示:在未旋转的情况下对所有测量题目进行探索性因素分析,抽析出的首个因子解释了总方差变异的 21. 09%,远小于临界值 40%。此外,将所有题目汇聚构建单因素模型并进行验证性因素分析(CFA),结果显示:与基准模型及其他三个竞争备选模型相比,单因素模型的拟合效果最差(χ2 = 14254. 38、df =119、CFI = 0. 80、TLI = 0. 77、RMSEA= 0. 104、SRMR = 0. 077)。由此推断,本研究的共同方法偏差问题,不会对后续假设模型的检验结果造成严重干扰。

(二) 描述统计分析

对本研究中的核心变量与人口统计学指标数据进行描述性统计分析,均值、标准差及相关系数结果见表 2。政府满意度、社会发展获得感、政府权威和政治价值观之间显著正相关;同时,除性别、政治面貌之外,平面式集体主义、垂直式集体主义、年龄、学历、月均收入、户籍类型和婚育状况等人口统计学指标,同样与上述四个核心变量之间存在显著相关性,在假设检验时有必要将其作为控制变量纳入模型分析。

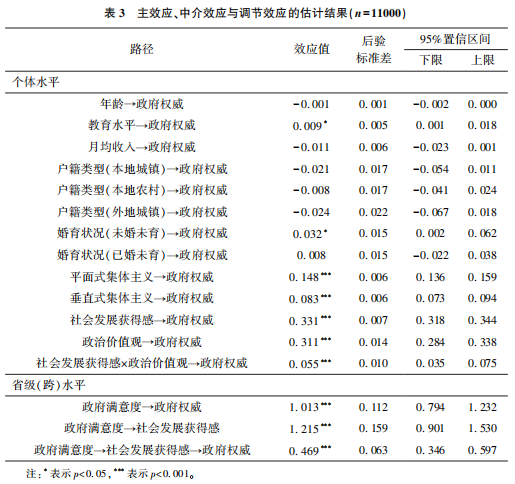

(三) 主效应、中介效应与调节效应检验

本研究使用 Mplus8. 3 进行多水平结构方程模型分析,以检验跨层次有调节的中介假设模型,同时用贝叶斯法来估计主效应、中介和调节效应等的区间范围。在执行中,一方面将户籍类型和婚育状况转化为虚拟变量,另一方面将教育水平(对“初中及以下”到“硕士研究生及以上”对应赋值 1 到 5 分)和月均收入(对“2000 元以下”到“10000 元以上”对应赋值 1 到 4 分)进行赋值处理。同时,将年龄、教育水平、月均收入、户籍类型、婚育状况等人口统计学指标和集体主义作为控制变量纳入统计检验,具体分析结果如表 3 所示。

在个体水平上,社会发展获得感(γ = 0. 331,p<0. 001)和政治价值观(γ = 0. 311,p<0. 001)对政府权威感知均具有显著的正向预测作用,且二者的交互项(γ = 0. 055,p<0. 001)对政府权威具有显著的正向预测作用。在跨层级水平上,政府满意度对政府权威感知(γ = 1. 013,p<0. 001)、社会发展获得感(γ = 1. 215,p<0. 001)均具有显著的正向预测作用,政府满意度通过个体的社会发展获得感对政府权威感知的间接影响效应显著(中介效应值为 0. 469,p<0. 001)。

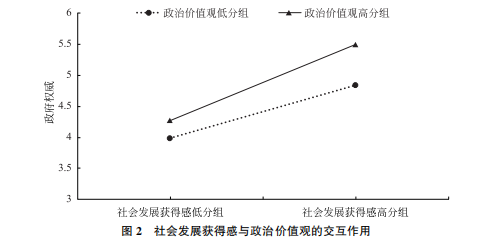

以高于和低于社会发展获得感、政治价值观均值一个标准差为基准划分高、低分组,并进行简单斜率检验,同时绘制调节效应的交互作用图(见图 2)。结果显示,

以高于和低于社会发展获得感、政治价值观均值一个标准差为基准划分高、低分组,并进行简单斜率检验,同时绘制调节效应的交互作用图(见图 2)。结果显示,

在济世兴邦政治价值观低分组( bsimple slope= 0. 405、se = 0. 017、t = 23. 960,p<0. 001)和高分组(bsimple slope= 0. 494、se = 0. 026、t = 19. 004,p<0. 001)中,社会发展获得感均对公民的政府权威感知具有显著的正向预测作用。斜率差异检验结果显示,随着济世兴邦政治价值取向程度的增强,个体社会发展获得感对其政府权威感知的影响效应显著提升(Z = 2. 87,p<0. 01)。

在济世兴邦政治价值观低分组( bsimple slope= 0. 405、se = 0. 017、t = 23. 960,p<0. 001)和高分组(bsimple slope= 0. 494、se = 0. 026、t = 19. 004,p<0. 001)中,社会发展获得感均对公民的政府权威感知具有显著的正向预测作用。斜率差异检验结果显示,随着济世兴邦政治价值取向程度的增强,个体社会发展获得感对其政府权威感知的影响效应显著提升(Z = 2. 87,p<0. 01)。

(四) 有调节的中介模型检验

同样,以均值加减一个标准差作为划分标准,比较政治价值观高、低分组下社会发展获得感所发挥中介作用的大小。分析发现,在政治价值观低分组中,政府满意度通过社会发展获得感影响政府权威感知的间接效应值为 0. 377、后验标准差为0. 050 (p<0. 001),95%CI 为[0. 278, 0. 478];在政治价值观高分组中,该间接效应值为0. 428、后验标准差为 0. 057(p<0. 001),95%CI 为[0. 316, 0. 542];在政治价值观不同水平下,政府满意度通过社会发展获得感影响政府权威感知的间接效应差异显著,其差异值为 0. 051、后验标准差为 0. 012(p<0. 001),95%CI 为[0. 030, 0. 075]。

此外,针对横截面数据在变量关系检验中可能存在的内生性问题,本研究采用拆分样本策略,通过两种具体操作对本研究结果进行稳健性检验,对应结果均支持本研究假设模型。

五、 分析与总结

(一) 研究发现

本研究基于社会交换理论、积极情绪的“拓展-建构”理论与归因理论,系统探讨了政府满意度对公众政府权威感知的影响机制及条件,主要研究结论如下。

首先,在社会交换理论视角下,政府满意度通过强化公众对政府的良性知觉与积极认知,显著提升其对政府权威的感知。这一结果表明,作为公众自愿参加与政府的交换活动并给予政府信任回报的基础性条件,政府满意度对政民良性交换关系的构建具有积极作用。

其次,在整合社会交换理论与积极情绪的“拓展-建构”理论过程中,研究发现,政府满意度通过增强公众社会发展获得感促进政府权威感知的形成。这一中介路径表明,作为一种积极情绪,政府满意度能够促进个体以开放、正向的思维看待社会发展变化,探索、建构生存发展所需的长效资源,从而在对环境的良好适应中产生获得感,并基于此使个体衍生出更多、更积极的关于政府绩效的情绪体验与认知,最终推动政府权威提升。

最后,在社会交换理论的基础上引入归因理论,检验上述作用机制的边界条件。一方面,济世兴邦政治价值取向越强的个体越倾向于将社会发展带来的获得感归因于政府的有效作为,其社会发展获得感对政府权威的正向影响得到加强;另一方面,济世兴邦政治价值取向强的个体,更易将因自我需求被满足而产生的良好体验通过社会发展获得感转化为对政府的信任与支持,进而强化“政府满意度—社会发展获得感—政府权威感知”这一中介作用机制。

(二) 理论贡献

第一,拓展了政府权威建设领域中以“动态心理感知”机制为核心的政府满意度研究视角。以往研究虽然关注到满意度对政府权威感知的影响(吕维霞和王永贵,2010; 王浦劬和孙响, 2020; Esaiasson, et al. ,2020),但多从绩效假设(Christensen and Lægreid, 2005)、认知行为理论(邹宇春等, 2022)、理性选择理论(Zhong, 2014)等视角切入,忽略了个体内在心理的运转与调节机理。本研究整合了社会交换理论、积极情绪的“拓展-建构”与归因理论,从更加全面、完整、立体的视角阐释了满意度影响政府权威的内在逻辑,打开了政府满意度如何通过促进公众正向认知形成而提升政府权威感知的“迷思之窗”。

第二,揭示了政府满意度通过增强社会发展获得感促进政府权威形成发展的中介机制。尽管有学者对满意度与获得感的关系(谭旭运等, 2020; 于洋航, 2021)及获得感对政府权威的作用(李鹏和柏维春, 2019;胡荣和焦明娟, 2023)等问题进行了论证,但关于政府满意度如何作用于社会发展获得感以及政府满意度、社会发展获得感和政府权威感知三者的作用机制研究仍显匮乏。此外,现有研究忽视了政府权威形成过程中公众正向情绪的重要性。以往关于积极情绪效用的实证研究多基于积极情绪的“拓展-建构” 理论,围绕扩展假设和建构假设展开论述(周文莉等,2020;鲍旭辉等, 2022),而本文则将撤销假设纳入分析范畴,拓展了相关领域的研究视角。

第三,检验了社会发展获得感转化为公众政府权威感知的边界条件,验证了政治价值观的调节作用。同时,本文围绕中国公民政治价值观的总体特征——“济世兴邦”(郑建君和赵东东, 2022)阐明了该调节机制。通过探讨个体济世兴邦政治价值取向强弱对其社会发展获得感能否以及在多大程度上转化为政府权威感知的影响,进一步增强了本研究对中国治理实践解析的针对性与适配性。

(三) 实践启示

一要秉持“人民至上”治理理念,采取提高政府行政与政策的公正透明度、不断增强解决民生问题能力等举措,促使公众从内心认可信服政府并愿意与之合作。例如,坚持政务公开,推动政民构建全方位、全景式互动关系;强化政府绩效评价标准的“满意度导向”,引导职能部门重视民意吸纳与管理工作,将公众诉求与情绪反馈作为优化公共服务供给的重要依据;提升各级干部的数字素质与数智化履职能力,提高政府行政效率与治理效能。二要助力公众更好地适应社会变化,确保其充分感受社会发展成果,激发其积极的心态和行为:一方面,要加大优质公共服务产品供给,做大蛋糕并做好分配工作,为公众获得感奠定坚实的物质基础;另一方面,要加强社会公平建设,在保障公民基本权益普惠性的同时,逐步满足多元利益主体的差异化诉求;此外,要做好社会面的正向舆论宣传与积极情绪建设。三要重视公众政治价值观的引导、培育,增强其对政府权威与社会发展的感知体验。具体措施包括:创新爱国教育载体,将文艺创作与爱国教育融合,寓教于乐,创作系列优质文娱作品,发挥文化软实力作用;将中华优秀传统文化与反映时代主旋律等主题相结合,通过文化载体潜移默化地影响公众的价值观,进而营造良好的社会风尚和精神家园、塑造全社会共享的价值追求;重视培育公民自主性,引导其对“主人公”身份形成认知内化与归属认同,不断增强公众参与社会建设和公共事务的责任意识。

(四) 不足与展望

第一,本研究采用问卷形式展开调查,数据均源于受访者自评作答,尽管检验结果显示共同方法偏差的干扰并不严重,但其影响仍难以避免。此外,问卷题目主要用于测量受访者对政府、社会发展成果等的认知偏向与认可程度,相关测量结果易受被调查者情绪、情感状态影响。为此,后续研究可以考虑采用重复测量方式,在不同时间对同一组被试者进行多次调查和数据采集,以减少同源偏差与偶然性因素的干扰;同时,基于横截面数据的变量关系检验,其因果关系的确认性存在先天不足,未来研究可通过实验设计或纵向追踪数据予以优化。

第二,政府满意度广义上包含两个维度,即对政府部门自身的满意度评价和对政府所提供的公共服务的满意感受(贾奇凡等, 2018),而本研究主要从整体视角出发,测量与评估公民对政府的满意程度。未来研究可以尝试对政府满意度这一概念进行拆分,并从以上两个维度出发,探究同一水平下,不同内涵的政府满意度对政府权威的差异性影响模式。

第三,本研究从公民层面切入,重点关注公民个体感知到的政府满意度、社会发展获得感等因素对政府权威的作用机制。然而,政府权威的形塑也会受到其他因素影响,例如政府的合法性(崔金云, 2003)、公共服务(陈永国和钟杨, 2012)、权力观(韩宏伟, 2015)、政策结果(Rothstein, 2009),均与政府权威具有强关联,未来研究可尝试从政府端(政府意识与行为层面)探索各因素对政府权威的影响路径。